- Stats: 2598 0 3

- Author: Konstantin Manthey

- Posted: 9 März, 2025

- Category: Hintergrund

Architektur und Design in der Kirche

Architektur und Design sind sich sehr nah. Keine Architektur ohne die kreativen Prozesse von Konzeption, Planung und Gestaltung der Baukünstlerin. Kein anspruchsvolles Objekt in unserem Leben entsteht ohne einen Designer. Sogar der alltäglichste Gegenstand wurde von einem Menschen ersonnen. Das Schöpferische sollte gerade religiösen Menschen daher nicht fremd sein.

Umso mehr scheint es geboten genauer auf den das schöpferische Geschöpft Gottes zu schauen. Das in seine Gabe und durch Eingebung oder Geist etwas schafft. Etwas mit dem Anspruch auf menschliche Ewigkeit und Zeitlosigkeit. Trotz der Massenproduktion, die still und heimlich auch die besondere Einzigartigkeit der Gotteshäuser und sakralen Orte flankierend erobert, gibt es immer wieder das für den Ort, den Moment, die Situation geschaffene Werk.

Dabei wird die architektonische Hülle belebt und im besten Fall beseelt, durch Fenstergestaltung, Design von heiligen Gefäßen, von Textilien, von Ausstattung, von Möbeln, von Kunstwerken, von Blumenschmuck und von weiterem Inventar. Oftmals geht es den Gestaltenden ebenso um die Aura eines Werks, das im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Verehrung Gottes steht. D.h. das Stück ist nicht nur Schmuck, sondern ihm wohnt eine übermenschliche Funktion inne.

Wenn dann der sakrale Ort diesen Geist behält und nach Jahrzehnten noch funktioniert, weil man behutsam damit umging oder vorsichtig weiterentwickelte oder weil die Menschen darin wussten und wissen, wie man ihn bespielen muss, dann ist ein Gesamtkunstwerk voller Leben und Sinnhaftigkeit unter uns präsent. Dann macht eine Kirche Freude. Und zwar demjenigen, der sie in Augenschein nimmt und derjenigen, die darin Gott begegnet.

Also Architektur und Design stehen in Beziehung

Wer gestaltet den Raum?

https://doi.org/10.25645/nps0-achg (9.3.25)

Der Architekt versteht sich gerne als Alleskönner für Architektur und Design. Dies hat in der langen Kirchenbaugeschichte immer wieder zu Überdruss und Streit geführt. So sind verschiedene Beschwerden für Berlin überliefert, so wollte z.B. Otto Geyer nicht auf die, seinem Verständnis zuwiderlaufenden Wünsche des Architekten Christoph Hehl, eingehen. Schließlich gewann wohl Hehl (s. unten). Denn der Architekt ist oft auch der erste Ansprechpartner für den Bauherren.

Dabei besteht seine eigentliche Aufgabe, zumindest seit dem 20. Jahrhundert vor allem darin die Gestalt des Gebäudes zu entwerfen, das beinhaltet zunächst nicht zwingend die Innengestaltung oder das Design der Objekte darin. Zwar bildeten sich mit Disziplinen wie Bauingenieurwesen, Städtebau, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Bauphysik usw. neue Berufe, doch oft blieb es bei einem Künstler, der alles entwarf. Dies hatte zumeist Kostengründe und galt vielen Bauherren als einfacher, jedoch beherrscht längst nicht jeder Architekt auch Design. So gibt es genug Bildwerke oder Gefäße, die wohl lieber ein (Fach-)Künstler hätte entwerfen sollen. Zudem verschwimmt spätestens bei der Umsetzung die Hoheit über die Gestaltung den Kunsthandwerker braucht es immer dafür.

Als Bauherr trat in kirchlichen Zusammenhängen meist der Pfarrer auf, d.h. ein Theologe. Zwar gab es seit den 1960er Jahren auch Laiengremien wie Kirchenvorstände oder Gemeindekirchenräte, jedoch bleibt die Oberhand bei den Pfarrherren und später teilweise auch -Damen. Damit sind oft die Perspektiven klar. Der Architekt oder im besten Fall Künstler soll die Theologie des Auftraggebers gestalten. Nur sehr profilierte Künstlerinnen durften ihre Theologie einbringen oder aber die andere Seite hatte eine Ambition sich durchzusetzen. Zudem begegnet uns in der Architektur, wie in der Ausstattung ein gewollter Kopismus. Zum einen gilt die Regel ein Gotteshaus hat einzigartig zu sein, da es der Ehre Gottes dient. Zum anderen jedoch gab es immer wieder den Wunsch von Gemeinden, es so zu bekommen, wie es bereits dort umgesetzt wurde. Teilweise erhoffte man sich Einsparungen oder war einfach von einer vorhandenen Idee überzeugt (genug).

Die Kraft des Entwurfs

Nicht unterschätzen sollten die Beteiligten den Prozess zum Produkt, d.h. die Phase des Entwerfens. Besonders beeindruckend ist es, wenn Entwerfende Künstler sich von den Menschen und Situationen vor Ort inspirieren lassen können. Dann kann ein gemeinsames Werk entstehen. Dann werden aus lebendigen Steinen Kirchenräume, die lebendig sind.

Ein Beispiel sind die vier Berliner Kirchen aus dem Sonderbauprogramm der Kirchen in Ost-Berlin. Hier wird bei allen Projekten am Rande der neuen Großwohnsiedlungen von einem regen Austausch und Lernen berichtet. So entstanden besondere Räume mit einzigartiger Stilistik, der Postmoderne in der DDR. Natürlich gibt es viele fantastische und aufregende Entwürfe, die es am Ende nicht werden. Sei es, weil Geld fehlt, sei es, weil der Wille fehlt oder die Idee unpassend ist bzw. erscheint. Dies zu betrachten und die Frage nach dem was wäre, wenn zu stellen, ist immer besonders schönes Gedankenspiel.

Die Bestandsdauer von Gestaltung und Architektur

Ob ein umgesetzter Entwurf bestand, hat entscheiden schließlich die Nutzer, also gewinnt der Praktiker. Je nach dem, ob dieser Kreis das Werk versteht bzw. sich erschlossen und für sich belebt hat, ändern sich Räume schneller als wir denken können. Die „Verwohnzimmerung der Kirchenräume“ (C. Goetz) kommt dabei schneller als alle Kunstschaffenden und Wächter der Qualität sich denken können. Zudem ändern sich Nutzungsschwerpunkte. Da wird eine Kirche zum Hauptsitz der polnischen Gemeinde und schon ist die kitschige Kopie, der Kopie des Bildes der Version der Schwester Faustina im Raum. Oder der orthodoxe Ritus zieht ein, dann entsteht mehr oder weniger geschickt eine Ikonostase. Nichts hält länger als ein Provisorium und nichts ist gestalterisch problematischer und meist schrecklicher als ein (gutgemeintes) Geschenkt von einer „Künstlerin“ oder einem „Gönner“.

Dabei funktionieren Räume für viele dann, wenn Sie aus einem Guss erscheinen oder eine auch diverse wahrgenommene Gestaltung als kunstvoll und stimmig wahrgenommen wird. Selten ist eine zugerümpelte Kirche noch ein Ort der Besinnung und ungestörten Gottesbegegnung, Natürlich gibt es über Jahrhunderte zugewachsene Räume mit besonderer Stimmung. Wobei dafür reichen im Einzelfall auch wenige Jahre.

Beispiele für Architektur und Design

Herz Jesu, Berlin-Prenzlauer Berg

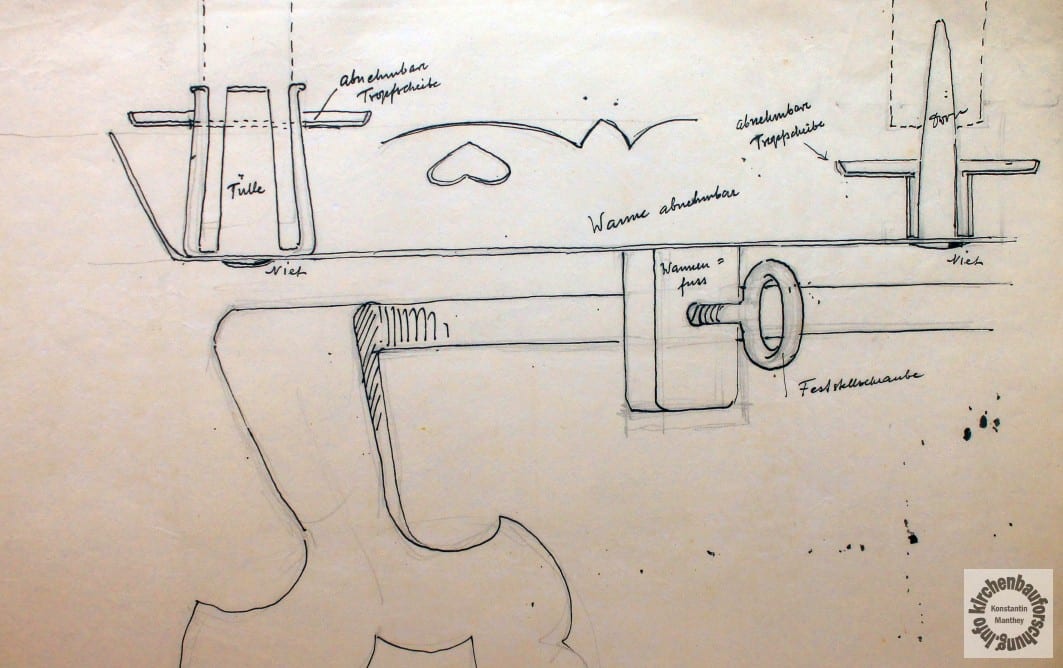

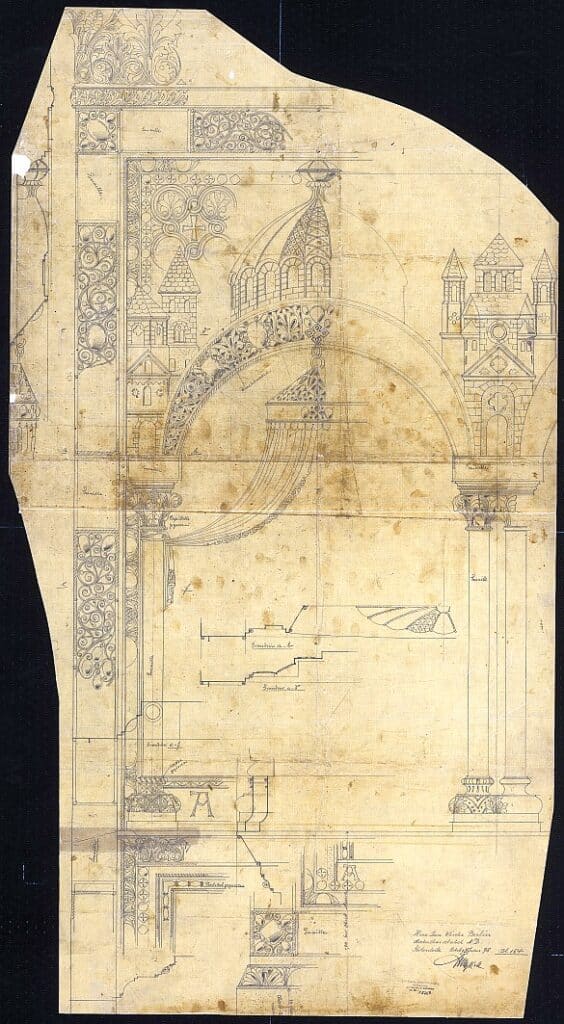

In der Herz-Jesu-Kirche von Christoph Hehl, dem bekannten Berliner Professor. Hehl, z.B., hatte für die Altarretabel seinem Professorenkollegen Otto Geyer (1843–1914) Vorgaben gemacht, dies sogar mit 1:1-Skizzen. Was wiederum für Geyer als Eingriff in seine Gestaltungsfreiheit bedeutete. Denn schließlich war der Professor für mittelalterliche Baukunst an der Technischen Hochschule Charlottenburg, Hehl, auf die Umsetzung anderer Künstler und Firmen angewiesen.

https://doi.org/10.25645/nps0-achg (9.3.25)

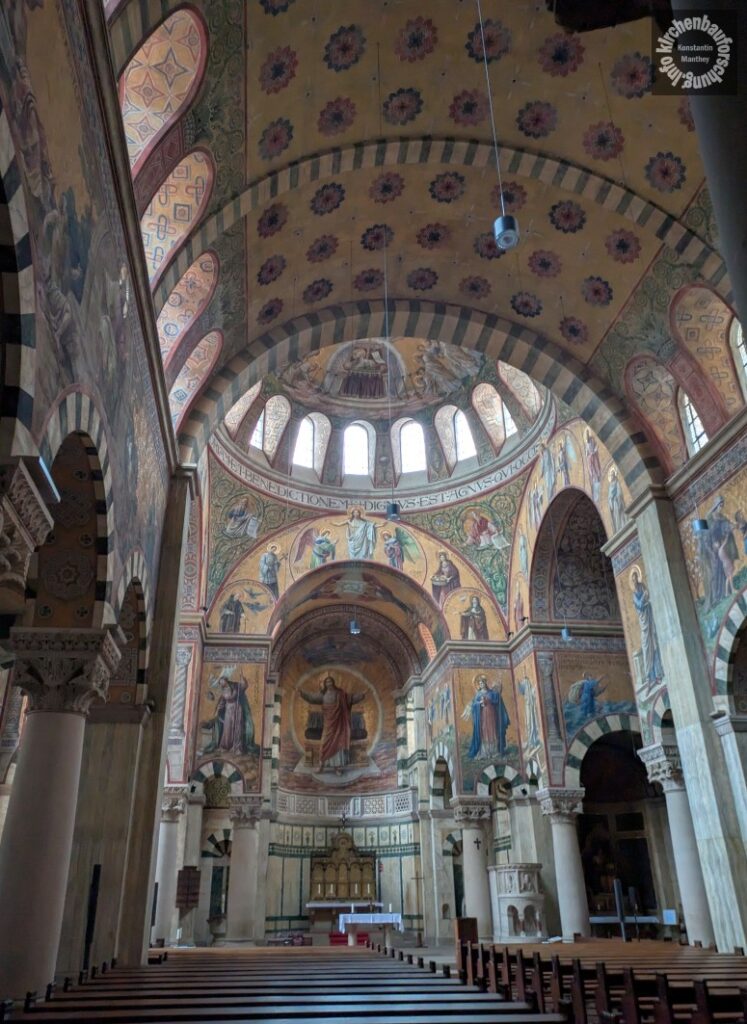

Jedoch entstand in der Straßenflucht der Fehrbelliner Straße ein frühes katholisches Gesamtkunstwerk mit romanischem Äußeren und byzantinischem Innenleben und das nach dem Programm des Architekten. Seine Vorstellungen diskutierte er anscheinend vor allem mit dem Pfarrer und einem Fach-Komitee, dem wohl auch Friedrich Stummel aus Kevelaer angehörte. Er uns später sein Schüler Karl Wenzel besorgten bis 1926 die Ausmalung. Zu der Zeit war das gros an Ausstattung der 1898 geweihte Kirche bereits vorhanden.

St. Michael, Berlin-Wannsee

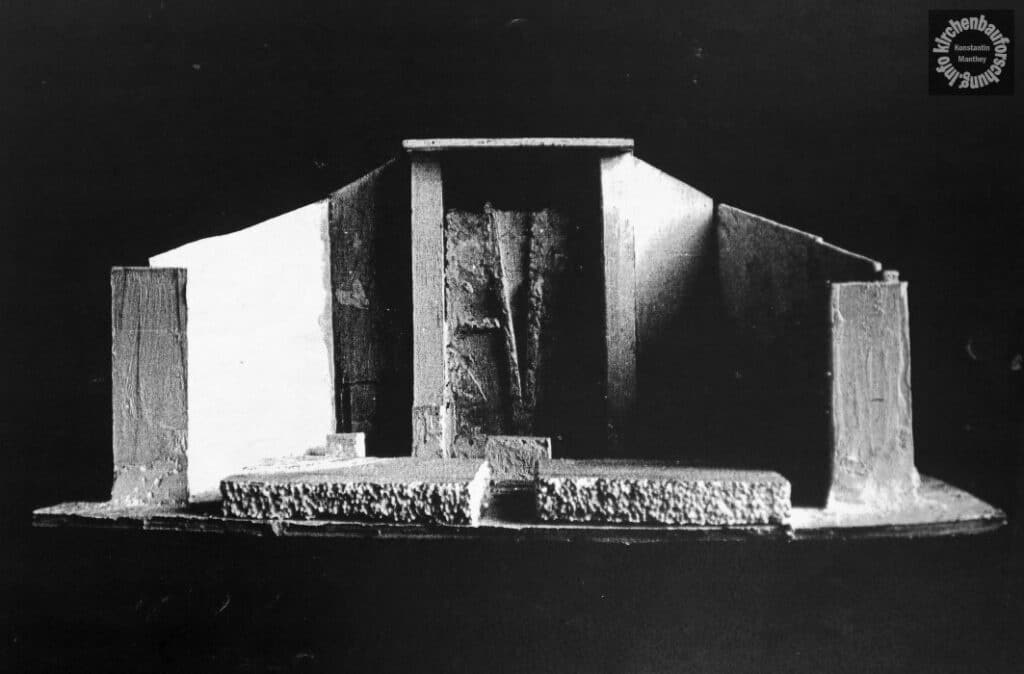

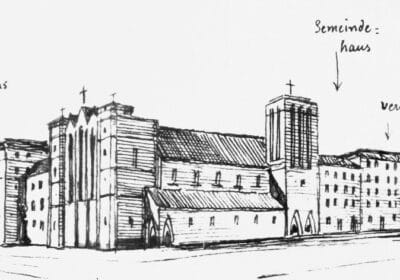

Die St. Michaelskirche in Berlin-Wannsee gilt als erstes Beispiel der Kirchenbaumoderne in Berlin und für Architektur und Design im sakralen Kontext. Die Kirche ist eine Tochtergründung der Gemeinde in Babelsberg (damals: Nowawes). Den Sakralbau errichtete Wilhelm Fahlbusch. Dort an der Königsstraße entstand eine von außen einfach gehaltene sich jedoch im Inneren entfaltende expressionistische Kirche. Ihr drei Turmhelme am breiten Westwerk artigen Turm deuten auf ein ursprüngliches Dreifaltigkeitspatrozinium. Vergleicht man dieses Bauwerk mit seiner ersten Berliner Kirche in Oberschöneweide, St. Antonius von 1907, einer neugotischen Kirche und seinem letzten bekannten Sakralbau die Garnisonkirche Christkönig in Küstrin von 1937, lässt sich die Entwicklung des Hehl-Schülers ebenso erkennen, wie die moderne Gestaltungsfreude, die er in Wannsee verwirklichen konnte.

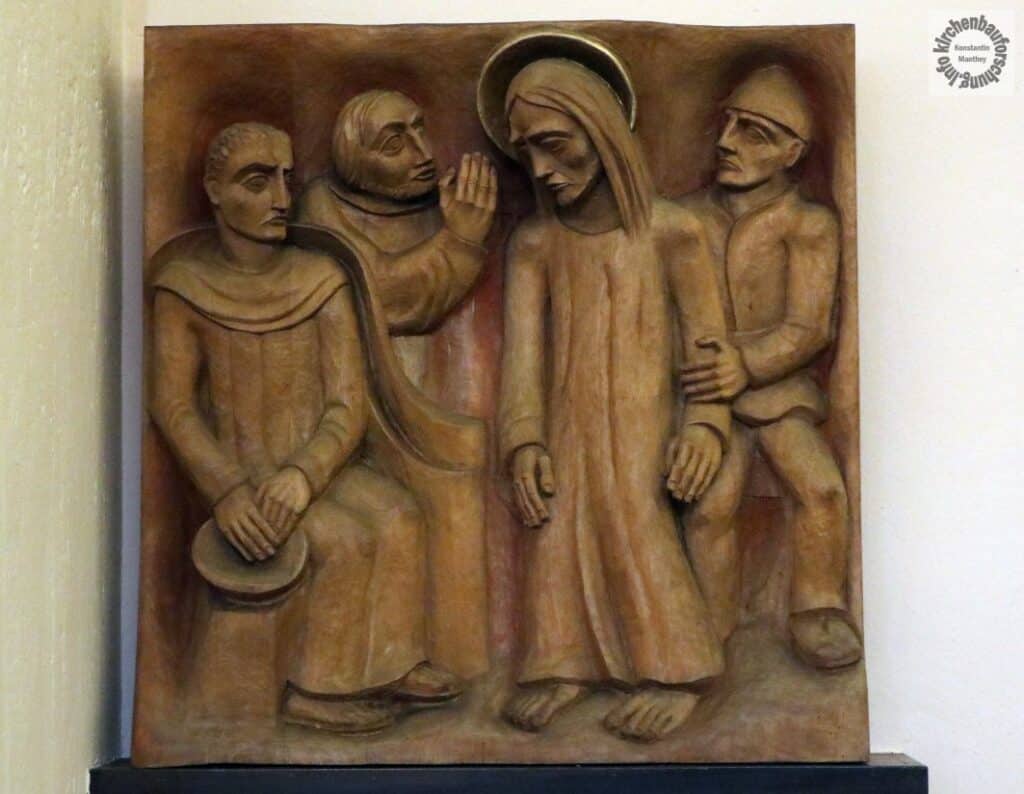

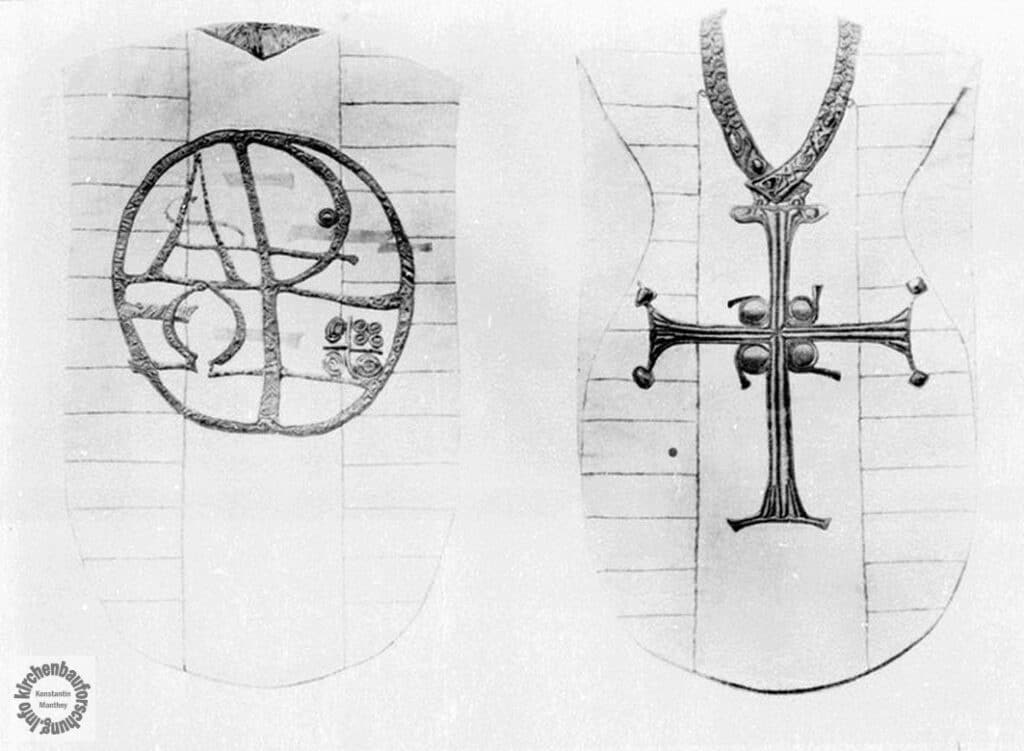

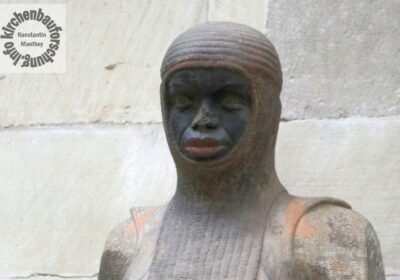

Die Skulpturen sind von Otto Hitzberger, allem voran der aussagestarke Kreuzweg. Eine großformatige Schnitzerei, mit ausdrucksstarker expressiv-roher Gestalt. Das Mosaik an der Chorwand, eine Adaption des Abendmahls von da Vinci stammt von Heinrich Schelhasse, mit ihm war Fahlbusch befreundet. Seine Textilentwürfe sind von Hozák Nowawes ausgeführt. Zum abgestimmten Ausstattungsdesign zählt ebenfalls eine passende Monstranz, die der Goldschmied Ernst Schmidt gearbeitet hatte. Auch einen Kelch aus der Erbauungszeit gibt es. In dieser Kirche ist alles Künstlerische abgestimmt. Es spricht für einen einheitlichen Gestaltungswillen, trotz der finanziellen Engpässe für die Diasporakirche. Der Taufstein von Otto Hitzberger aus der Passionskapelle von Fahlbusch auf der Juryfreien Kunstausstellung Berlin, 1927, fand in der neuen Kirche seinen Platz. Nahezu alle Künstler, die an der Ausstattung auf der Ausstellung mitwirkten und Firmen kamen ebenfalls vor.

Peter Behrens und St. Hedwig

Der erste Deutsche (Industrie-)Designer war der Architekt Peter Behrens (1868-1940). Neben bekannten Bauten und Entwürfen vor allem für die AEG. Bemerkenswert sind dabei seine bisher bekannten vier religiösen Bauprojekte. Dies sind ein Katholisches Gesellenheim in Neuss 1909/10, das Kolleg St. Benedikt ein Studienhaus des Benediktiner-Ordens in Salzburg von 1926, die Beteiligung an den Entwürfen der Christkönigkirche in Linz, um 1934, sowie die Neologe Synagoge in Žilina (Slowakei), um 1931.

Außerdem und bisher in der breiten Öffentlichkeit unbekannt, sind die von ihm entworfenen und von Bessert–Nettelbeck hergestellten Kaseln und Stolen für die neugestaltete St.-Hedwigs-Kathedrale im neuen Bistum Berlin, vom Architekten Clemens Holzmeister, von 1932. Bisher sind insgesamt fünf Stücke bekannt. Darunter 2 Kaseln (Messgewänder), 2 Stolen (Zelebrantenschal) und eine Palla (Abdeckung für den Kelch). Wie es dazu kam, dass der wichtige Architekt und erste deutsche Industriedesigner auch Priestergewänder und Kirchenausstattung gestalteten, bleibt unklar. Gut möglich, dass ihn die Aufgabe reizte oder er vielleicht sogar katholisch war. Darüber hinaus ist die erste Kathedralgestaltung mit der Beteiligung vieler damals bekannter Künstler eine Ikone des neuen Kirchenbaus weit über das junge Bistum Berlin hinaus.

Q: Bildarchiv Sankt Hedwig Mitte

Schluss

Also an Beispielen abgestimmter bis hin zur aus einer Hand entworfenen Ausstattung von Kirchen mangelt es nicht, viele weitere Beispiele kommen hinzu von Demmin, Herz Jesu über Halberstadt bis nach Werneuchen. Lange Zeit hatte der Baukünstler das Heft des Handelns in der Hand. Erst in jüngerer Vergangenheit kommt es zu ebenbürtigem Zusammenarbeiten. So wie zuletzt bei Sankt Hedwig Mitte, der im November 2024 neueröffneten Berliner Kathedrale. Dort haben der Künstler Leo Zogmayer und der Architekt Peter Sichau die Arbeiten mehr oder weniger nach Profession aufgeteilt. D.h. der Künstler gestaltete das Innere und die Ausstattung, der Architekt den Bau, die Hülle sozusagen. Design und Architektur gehören zusammen. Dies gilt es bei der Betrachtung zu berücksichtigen. Dann entdecken wir sicherlich spannende Zusammenhänge und Abweichungen. Der gebaute Raum kann nur ganz zur Ehre Gottes aufblühen, wenn er kunstvoll und ebenso eigensinnig gestaltet wurde. So dass die Menschen darin vorkommen und Glauben leben. Dafür braucht es das gemeinsame Ringen aller Verantwortlichen um die beste Lösung. Übrigens, dass gilt nicht nur für den Bau, sondern auch für den Rückbau!

3 comments