- Stats: 3766 0 2

- Author: Konstantin Manthey

- Posted: 1 Mai, 2025

- Category: Kirchenporträts

Zum Guten Hirten, Berlin-Friedrichsfelde

Zum Guten Hirten feierte am Weißen Sonntag 2025 (27.4.), sein 40jähriges Weihejubiläum. Am 28. April 1985 wurde die Kirche durch den Berliner Bischof Joachim Kardinal Meisner geweiht. Der Bau zählt zu den Kirchen, die in der DDR-Zeit mit Devisen ermöglicht wurden. Dabei kam der Kirchenbau inmitten von niedrigen Plattenbauten zu stehen. Jedoch ist die Annahme widerlegt, dass die postmodernen Kirchenbauten in den 1980er Jahren in den Großwohnsiedlungen standen. Wenn dann durften die Kirchen am Rande errichtet werden. Auffällig ist zudem, dass Sie bei weitem nicht so sichtbar waren, wie Kirchenbauten in der freie Welt. Zuvor gab es dort in Friedrichsfelde seit 1906 eine Notkirche. Diese war ein umgebauter Stall und wurde nach Kriegszerstörung wieder aufgebaut. Schließlich kam es in den 1983 zur Abtragung der Kirche und zum Neubau. Dabei soll die Notkirche durchaus noch nutzbar gewesen sein. Doch nun ging es voran und ein neue Kirche entstand.

Die erste Kirche für Friedrichsfelde

Kurz nach 1900 wurden bereits zwei Baugrundstücke für neue Sakralbauten in der Kolonie Carlshorst und Friedrichsfelde gekauft. Dafür sorgte der Pfarrer der Mutterpfarrei St. Mauritius in Friedrichsberg (heute: Lichtenberg). Nikolaus Kuborn hatte aufgrund der schnellen Wachstums der Vororte Berlins klar erkannt, dass die katholische Gemeindeversorgung ebenso wachsen muss. Den ersten Grundstücksteil in Friedrichsfelde, hatte der Pfarrer 1902 selber gekauft, vermutlich damit die Abwicklung zügig gelingt. Die darauf stehenden Gebäude wurden renoviert und die Scheune zur Notkirche erweitert.

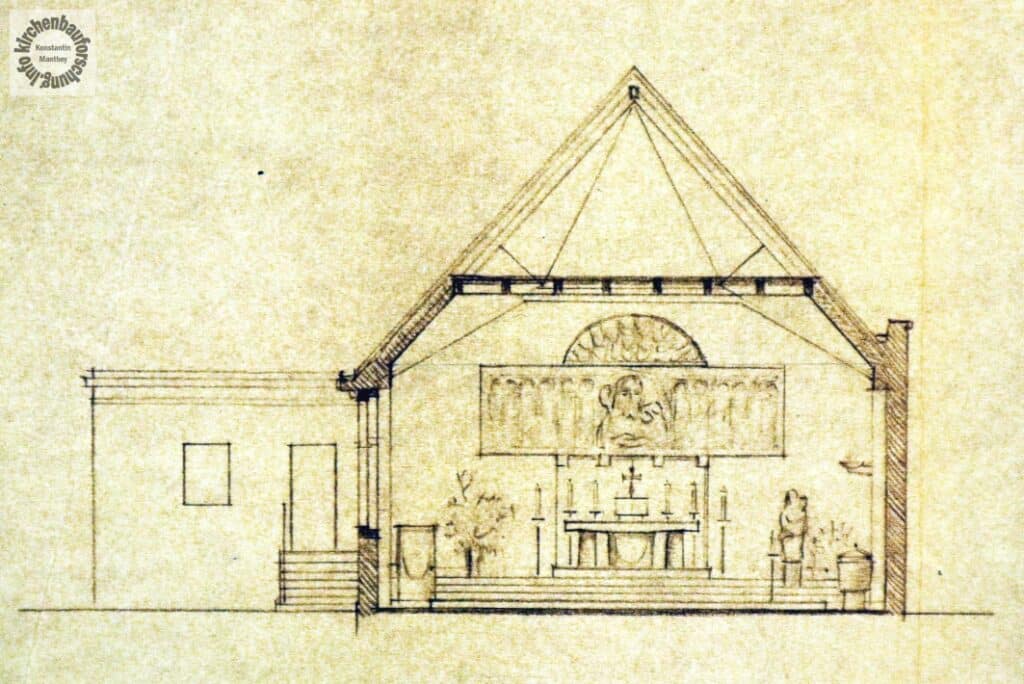

Dort entwickelte sich bis zur Zerstörung durch Bomben im Jahr 1945 die Gemeinde Friedrichsfelde. Nach dem Krieg wurde die Kirche wieder aufgebaut und 1962 durch den Architekten Egon Körner überarbeitet. Sein Altarentwurf zeigt auf einer Querschnittskizze einen ausgestalteten Vorschlag mit dem Motiv des Guten Hirten im Zentrum. Inwieweit der Raum später den Anforderungen der neuen Liturgie nach 1965 angepasst wurde ist mir nicht bekannt. Die Scheunenkirche blieb also bis kurz vor dem Neubau erhalten und nutzbar. 1983 wurde dann das Pfarrhaus abgerissen.

Umstände des Baus von Zum Guten Hirten

Q: https://strasse-der-moderne.de/wp-content/uploads/2020/11/Berlin-Hohenschoenhausen_Heilig-Kreuz-Kirche_Bild_Lukassek.jpg (28.4.25)

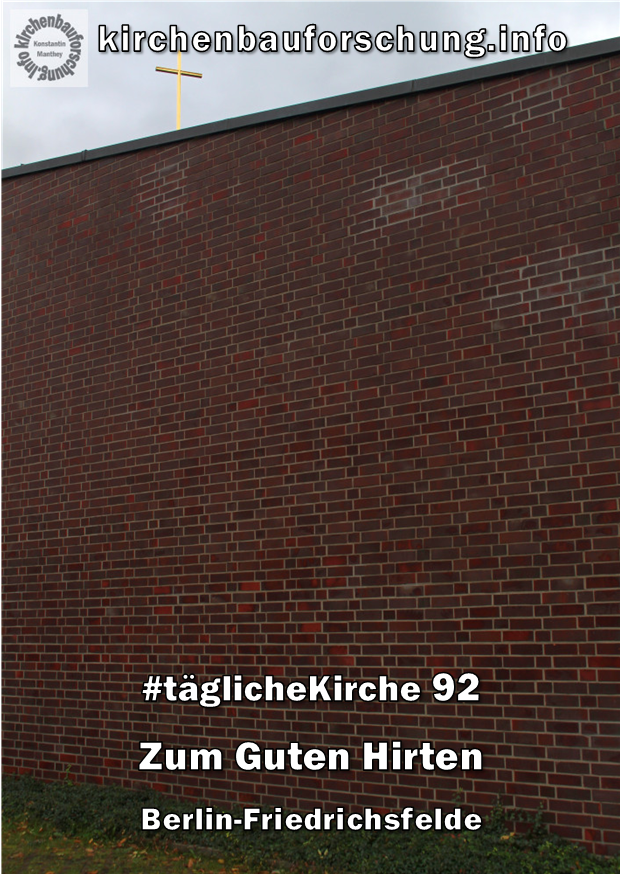

Das besondere Merkmal des Kirchenbaus ist die rote Klinkerwand die ebenfalls den Giebel der Kirche bildet. Das Bild von Lukassek wurde zu einem bekannten Motiv im Zusammenhang mit Kirchenbauten in der DDR. Es war ein Phänomen, dass diese mit Westmark errichteten Kirchenbauten entstanden. Grundlage waren die ab Ende der 1970er Jahre verhandelten vier Sonderbauprogramme Kirchen. Nach ersten Verhandlungen der Evangelischen Kirche mit Vertretern der Honnecker-Administration kam auch die katholische Kirche mit dem DDR-Staat ins Geschäft. Es ging dabei um insgesamt mehr als 700 Millionen Deutsche Mark über gut 20 Jahre für beide Kirchen. Katholischerseits waren dies Gelder aus Spenden und Bundesmittel. Die u.a. durch das Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken über die Caritas in Berlin vermittelt wurde. Da es für diese Bauvorhaben einen Umtauschkurs von 1 zu 1 gab, im Vergleich von 1 DM für 4-7 DDR-Mark. Nun ermöglichte der Staat fast alles, was die Kirchen zuvor nicht erhielten. Material, Genehmigungen, Planer, Firmen usw.

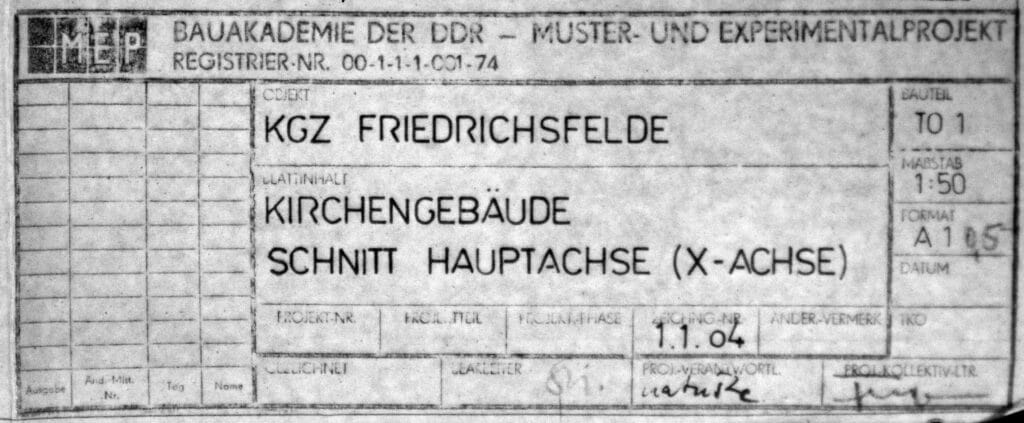

Natürlich bot man hier gerne teurere Baustoffe. Als Architekten wurde ein Kollektiv der staatlichen Bauakademie eingesetzt. Zumindest in Berlin waren es die Mitarbeiter des Büros Muster und Experimentalprojekte (MEP). Zwar galten diese Kader als Kollektive dennoch lassen sich immer wieder einzelne Bearbeiter feststellen. Für den Bau in Friedrichsfelde sind Rainer Rietsch, Walter Krüger und Bernd Stich bekannt. Das MEP war oft auch im befreundeten Ausland tätig. Dort wurde von Planungsleistungen bis zum Industriebau alles durch die Büros MEP abgedeckt. D.h. die besonderen Bauvorhaben lagen meist dort in der Verantwortung.

Äußere und Innere Einschränkungen bei postmodernem Kirchenbau in der DDR

Der postmoderne Kirchenbau in der DDR war außerdem eine neues Arbeitsfeld. Jahrzehnte gab es keinerlei öffentliches Interesse an Sakralarchitektur. D.h. dies wurde nicht ausreichend gelehrt und nicht sichtbar praktiziert. Nun sollten staatliche Architekten die Programme realisieren. In Berlin waren dies im Rahmen des zweiten Sonderbauprogramms (1980–84, SBP II) alle vier Kirchen in Friedrichsfelde (unsere, Zum Guten Hirten, gew. 1985), Marzahn (Von der Verklärung des Herrn, gew. 1987), Biesdorf Nord (Maria Königin des Friedens, gew. 1983) und Hohenschönhausen (Heilig Kreuz, gew. 1988). Diese entstanden im Rahmen des Schwerpunkts für Kirchen in Großwohnsiedlungen, manche Projekte brauchten länger als andere, daher die zeitlichen Abstände zur ursprünglichen Laufzeit des SBP II. Die Architekten mussten in vielen Sitzungen erst einmal lernen, wie eine katholische Kirche zu bauen ist. Ebenso wurde dabei herausgearbeitet welche Bedarfe die Gemeinde hatte. Dafür gab es viele Treffen und sogar einen gemeinsamen Besuch in der BRD, um den Stand des Kirchenbaus nach dem II. Vatikanischen Konzil kennen zu lernen.

Außerdem hat u.a. der Beitrag von Elisabeth Klopf, Kirchenneubauten in der DDR

– eine städtebauliche Analyse (DNK 107, s. Links unten), gezeigt

„[…] dass die neuen Kirchen keine zentralen Standorte erhielten, die einen Akzent im Stadtbild hätten bilden können. Dies wurde insbesondere durch die zentralisierte Planung im sozialistischen Staat ermöglicht.“ (Klopf, S. 112)

Dazu zählt auch, dass es keine herausragenden Turmhöhen gab oder andere bauliche prägende Bauelemente gab, wie sie bspw. in den westlichen Bauten dieser Jahre durch Form, Grundriss oder besonders auffällige Materialien erzeugt wurden. Die Kirche blieb außerhalb der öffentliche Staatsverständnisses. Zudem gab es innerkirchliche Wiederstände und Anfragen an das gemeinsame Bauprojekt von Katholischer Kirche und DDR-Staat. So schrieb z.B. der Pfarrer von Friedrichsfelde nach vielen Briefwechseln folgende Gedanken an den Bischof von Berlin Joachim Kardinal Meisner.

„Weil wir auf Valuta für diesen Neubau angewiesen sind, sollten wir bescheiden werden

und gleichzeitig bedenken, daß eine Präsenz in Zurückhaltung und Armut, vor allem im

äußeren Erscheinungsbild wie Bauten, mehr Zeugniswert hat als ein Leben auf Kosten

des Westens mit ausdrücklicher Duldung vielleicht sogar Förderung von staatlicher

Seite.“ (Brief Pfr. Spors, 2.1.1981)Die Kritik ist nicht unberechtigt, war die Katholische Kirche der DDR doch bisher eindeutig in stiller Ablehnung gegenüber dem Staat. Doch anscheinend sah man in dem SBP eine passende Chance aus den Nöten der Mangelwirtschaft herauszukommen und notwendige bauliche Erneuerungen zu ermöglichen. Ob dies im Fall von Friedrichsfelde, wo bereits eine funktionierende Kirche stand, notwendig war bleibt ungeklärt.

Zum Guten Hirten – Der Bau

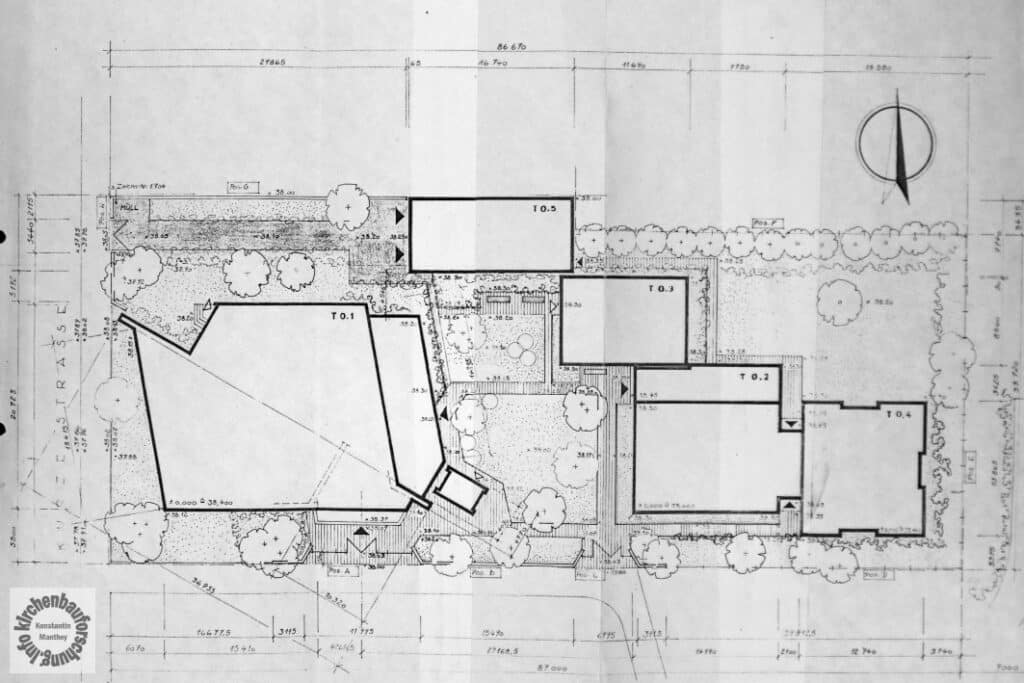

Im Rahmen des SBP II war für Friedrichsfelde vereinbart, dass man in einer ersten Phase fünf bis acht Studien erstellte. Daraus wählte das Bischöfliche Ordinariat in Abstimmung mit der Gemeinde zwei bis drei aus. Bei Zum Guten Hirten ging es schließlich um Variante A und B. Schließlich hielt man sich an die erste Version. Bei „B“ wäre der Grundriss der Gemeindebauten Waben artig und aufgelockerter gewesen. Nun finden wir eine geschlossene Anlage.

Der Aussenbau

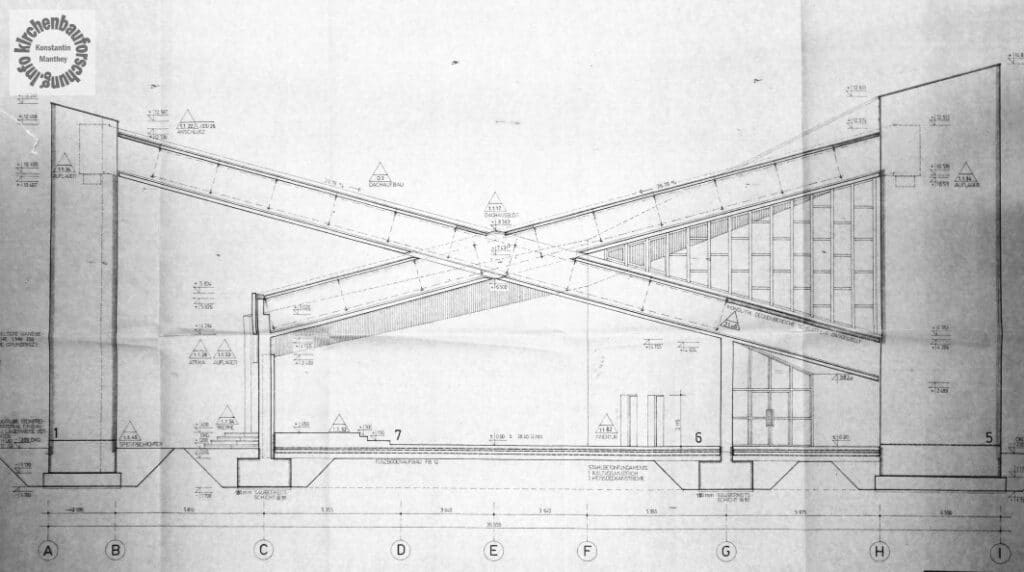

Es entstand eine Baugruppe aus Kirche, Pfarr- und Gemeindehaus. Aufgrund der Roten Klinkerwand wirkt der Stahlbetonbau gleichzeitig von der Straße her abgeriegelt. Ob dies ein bestreben des Staates oder der Kirche war bleibt unklar. Äußerlich nimmt die Kubatur das Zelt Motiv auf. Dabei wirkt es fast so als würde sich der Dachfirst als Zelt von dem höchsten Punkt der Fassade zum Glockenträger gespannt sein. Die Raffinesse des Entwurfs wird im Längsschnitt gezeigt. Denn das Zeltmotiv wird durch die Gegenläufigkeit der Dachflächen ins Licht aufgelöst.

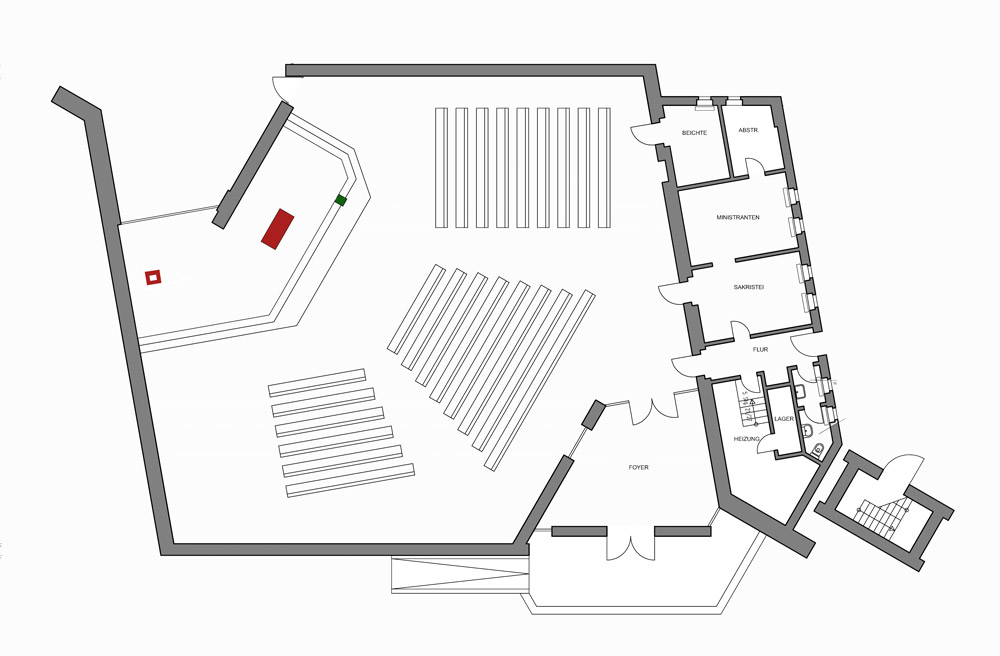

Der Grundriss der gesamten Kirche ist ein durch einzelne Scheiben durchbrochenes Parallelogramm. Hierbei ist ein Teil als Windfang und für Nebenräume, wie die Sakristei abgeteilt. Daher ergibt sich für den eigentlichen Kirchenraum eine sechseckige Grundform.

Q: strasse-der-moderne.de / http://www.strasse-der-moderne.de/wp-content/uploads/2015/11/Berlin_Zum_Guten_Hirten_GrundrissWEB_ap.jpg (Zugriff: 20.6.20)

Der Innenraum

Weiterhin gestaltet die große Diagonale des Träger und die Holzdecke eine Art Schiffskiel. Somit entsteht im Innenraum einerseits eine Zweiteilung. Andererseits aufgrund der drei Bankgruppen eine Versammlung der Gemeinde um den Altar. Der vor einer Wandscheibe steht. Die Fensterflächen waren zunächst einfaches Klarglas und erhielten eine Gestaltung durch Günter Grohs Mitte der 1990er Jahre.

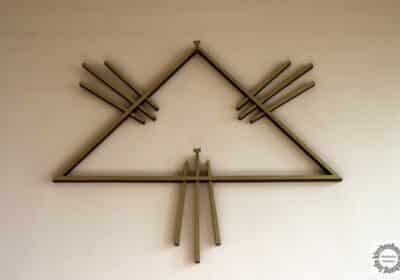

Weiterhin sind die Hauptstücke erwähnenswert. Der Altar stammt aus der alten Kirche und wurde umgearbeitet. Ebenso soll der Taufstein daher kommen. Das Ambo weist eine feine Ritzarbeit mit den Symbolen der Evangelisten auf. Der Tabernakelschrein in Zum Guten Hirten ist auch aus dem Vorgängerbau die Gestaltung der Türen soll neu sein. „Nach Art Paul Klees gestaltet“ beschreibt ihn Christine Goetz im Inventar. Es ist eine Darstellung von Buntheit und Licht eine passende Methaphorik für die Eucharistie. Kleine Holzfiguren an der Rückwand stammen vermutlich auch aus der 1. Kirche sie zeigen Josef und Antonius.

Auffällig ist zudem der Kreuzweg. Zwar ist mir die Künstlerin/ der Künstler nicht bekannt doch es ist eine eindringliche Arbeit. Markante Figuren vor Goldgrund zeigen in starkem Ausdruck die Passion Jesu.

Die Orgel

Schließlich ist noch die Orgel zu erwähnen. Sie weist, laut die-orgelseite.de, zwei Manuale, und 15 Register auf. Das Instrument ist aus dem Jahr 1968 und stammt von Paul Ott aus Göttingen. Es wurde von einer unbekannten Gemeinde übernommen durch Wolter renoviert und 2005 umgesetzt. Mir gefällt vor allem das bughafte Gehäuse, es ragt in das Kirchenschiff hinein und erzeugt ein starkes Bild. Übrigens ist die Kirche Zum Guten Hirten die einzige der vier postmodernen katholischen DDR-Kirchen in Berlin, die kein bauzeitliche großes Kunstwerk erhielt, wie die anderen: Beton-Kreuzweg (Marzahn), Altarraumgestaltung in den anderen.

Würdigung Zum Guten Hirten

Zum Guten Hirten ist ein Zeitzeugnis der letzten Kirchenbauphase in der DDR. Beeindruckend allemal. Bis heute ist der schlichte Kirchenbau auch ein Zeugnis. Gut möglich, dass die Debatten des Pfarrers mit dem bischöflichen Amt Grund dafür sind. Bei meiner ersten Betrachtung stellten wich mir einige Fragen über die liturgische Funktionalität. Mittlerweile sind diese aufgelöst, es ist ein beeindruckender Gottesdienstort mit klarer Ausrichtung. Zudem ist es ein Gemeinschaftsort über die Kirche hinaus. Denn die funktionale Gestaltung der Anlage bietet auch der Gemeinde genügend Rückzugfläche. Ich persönlich bin dankbar, dass das farbenfrohe Bild mit dem Guten Hirten aus dem Altarraum verschwunden ist. Nun befindet es sich an der Rückwand und hat dort ausreichend Platz um zu wirken.

Weiterleitungen und Links

Publikation auf den Seiten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz zum Thema postmoderne Kirche in der DDR mit dem Artikel von Elisabeth Klopf, mir u.a., kostenfrei zum Download (hier Link zum direkte Herunterladen der PDF).

Über die Orgel:

https://www.die-orgelseite.de/disp/D_Berlin_KirchezumGutenHirtenFriedrichsfelde.htm

Hier gibt es eine Karte zu den Auslandsprojekten des MEP:

http://ddr-planungsgeschichte.de/auslandsprojekte/

Die Reihe Tägliche Kirche im Überblick: https://kirchenbauforschung.info/taegliche-kirche/

Seiten der Gemeinde:

https://www.st-hildegard-von-bingen.de/seite/579630/friedrichsfelde-karlshorst.html

(1. Fassung: Januar 2018, grundlegende Überarbeitung: 1.5.25)

2 comments