- Stats: 1055 0 1

- Author: Konstantin Manthey

- Posted: 4 Mai, 2025

- Category: Aktuelles, Hintergrund

Katholische Künstlerinnen in Berlin

Katholische Künstlerinnen und generell Frauen in der Kunst sind von der (Kunst-)Geschichte ungenügend überliefert und zu wenig beachtet. Natürlich gab es sie immer im Kunstbetrieb. Jedoch wurde es Ihnen bin ins 20. Jahrhundert erschwert eine künstlerische Ausbildung bzw. einen Beruf zu erlangen. Über das Patriachat und Unrecht gegenüber Frauen reicht mein Wissen nicht und der Platz hier ebenso wenig. Gleichwohl, sogar in der christlichen und heute dezidiert katholischen Kunst gab es auch immer Frauen im Verborgenen und auf den zweiten Blick durch ihre Werke sichtbar. Ihrer Arbeit ist dieser skizzenhafte Beitrag gewidmet. Dabei beschränke ich mich zunächst auf mir bekannte Beispiele aus dem Erzbistum Berlin. Vor allem kann ich einige Bilder zeigen, biografische Aufarbeitungen sind indes hier nicht zu erwarten. Derzeit befindet sich ein Artikel zu dem Thema „Moderne Kunst und katholische Kirche im Berlin der Weimarer Zeit“ in Druck für das neue Wichmannjahrbuch des Diözesangeschichtsvereins für das Erzbistum Berlin e.V. Dort kommen die ersten Grundlagen und auch Künstlerinnen vor. Heute stelle ich Künstlerinnen der Zwischenkriegsmoderne vor.

Moderne in Berlin

Die Reichshauptstadt Berlin hatte ebenso in der Kunst eine Vorreiterrolle, wie im politisch-gesellschaftlichen Geschehen. Vor allem in der Zeit der ersten deutschen Demokratie liberalisierte sich das Leben zumindest in Teilen für die Frauen. Zwar gab es noch sichtbare Einschränkungen, ein Anfang war jedoch gemacht. Weibliche Studierende an den Kunsthochschulen waren nun möglich, wenn gleich zumeist nur in „weiblichen“ Fächern wie Textile Kunst oder Keramisches Gestalten. Zudem erhielten Frauen in privaten Schulen breiten Unterricht, frau musste es sich nur leisten können. Außerdem gab es glücklicherweise immer wieder Elternhäuser, die ihre begabten Töchter unterstützten und förderten.

Frauen in der Kunst

Gehen wir von 10.000 Studierenden der Künste an verschiedenen Institutionen innerhalb von einem Zyklus von drei Jahren aus, dann waren davon mindestens 20 Prozent Frauen, davon wiederum die Hälfte katholisch geprägt, denn Berlin zog reichsweit Studierende an damals wie heute. Kurzum und vorsichtig geschätzt: 1000 katholische Künstlerinnen, von denen sicherlich etliche auch christliche Themen bearbeiteten. Viel Potenzial, um erste künstlerische Gehversuche in Berlin zumachen. Sicherlich war nur ein Bruchteil davon je sichtbar nach außen. Wir kennen die Skizzenbücher und Studienarbeiten der weiblichen Künstler nicht. Zudem kommt eine gewissen Offenheit in der Katholischen Landschaft Berlins und darüber hinaus. Rund um die Gründung des Bistums Berlin 1929/1930 prägte die weltoffene Metropole mit ihren ca. 4,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ebenso Ansätze für eine Zeitgemäße Seelsorge.

Kreise, Gruppen, Sichtbarkeit

Es gab etliche Netzwerke, Künstlerkreise und -Seelsorge unter Carl Sonnenschein und Melchior Grossek oder politisch-kulturelle Gruppen unter dem Reichsminister, Sozialpolitiker und Zentrumsmann Heinrich Hirtsiefer u.v.m. Vor allem Sonnenschein hat auch viele Künstlerinnen unterstützt. Einige davon sind in der Zwischenkriegsmoderne, in der Nachkriegsmoderne und darüber hinaus nachweisbar. Einige von Ihnen sind in Berlin und Umgebung zu verorten andere haben einzelne Kunstwerke hinterlassen. Wenige von Ihnen sind bisher zu erforscht und geehrt worden wie ihre männlichen Kollegen. Dies steht offensichtlich aus. Dennoch gibt es Sie. Die Werke weiblicher Künstler sind zudem Zeugnisse einer weiteren Sichtweise auf die christliche Überlieferung und sollten ebenfalls unter diesem Gesichtspunkt betrachtet und gedeutet werden.

Werkbeispiele Katholischer Künstlerinnen aus dem Bistum Berlin

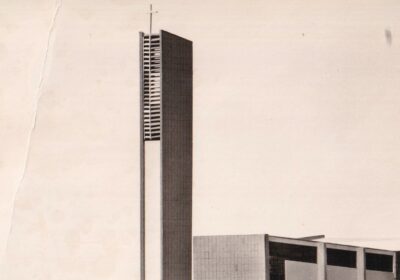

Ganze Kirchengestaltungen sind mir aus der Zeit zwischen 1925 und 1975 nicht bekannt. Dafür teilweise sehr eindrückliche Einzelwerke bzw. Werkgruppen.

Hariet Rathleff-Keilmann (1887-1933)

Foto: K. Manthey 2012

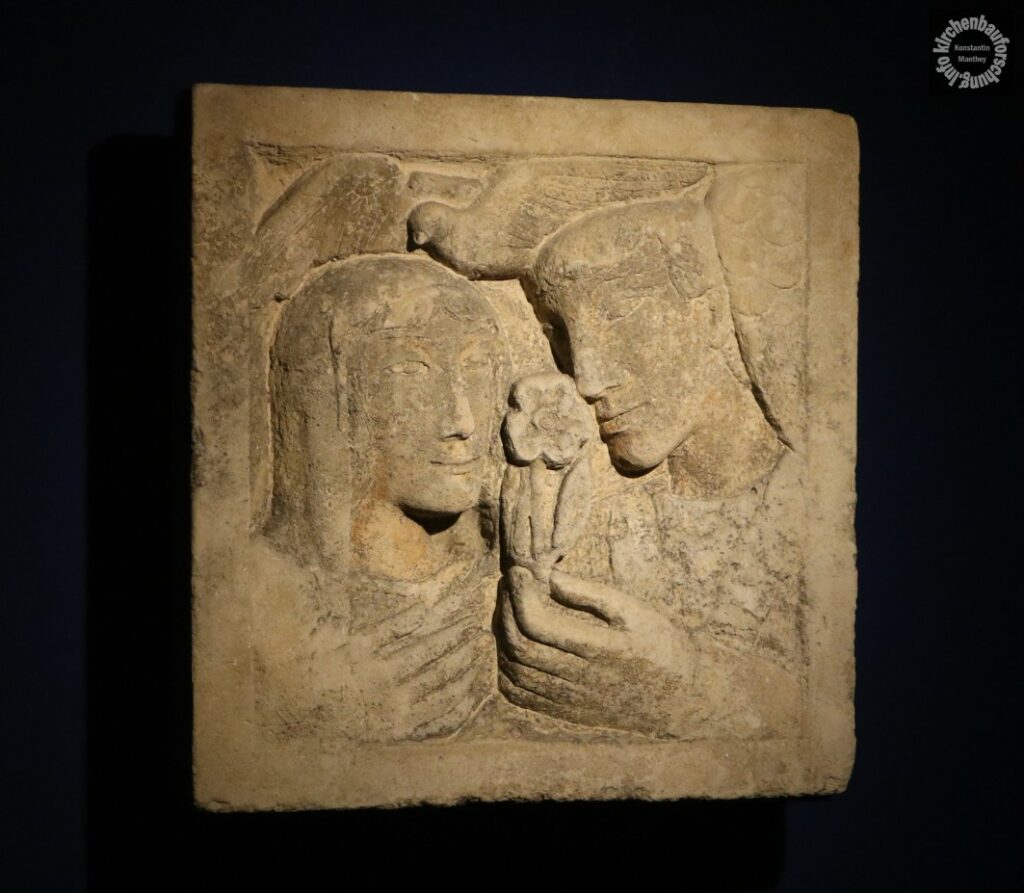

Hariet Rathleff-Keilmann zählt zu den am best erforschten Künstlerinnen. Die Konvertitin vom Judentum kam durch den Kreis katholischer Künstler Carl Sonnenscheins zur Kirche und zu künstlerischen Arbeiten. Beide Werke befinden sich bis heute in katholischen Kirchen des Erzbistums. Sie sind überdies die einzigen öffentlich überbliebenen Zeugnisse ihres Schaffens. Zwar war die Künstlerin nicht wirtschaftlich erfolgreich. Dafür jedoch war sie gut vernetzt und arbeitete in vielfältig Stilen und Techniken. Sie verstarb am 1. Mai 1933 hoch verschuldet. Zu diesem Zeitpunkt galt ihre expressionistische Kunst den Nationalsozialisten als „entartet“. Wohl auch deswegen ist sie in öffentliche Sammlungen selten zu finden.

In Ihren christlichen Bildhauerarbeiten bleibt sie sichtbar. Das ist zum einen ihr Kunststeinrelief der Heiligen Familie an der gleichnamigen Kirche von Carl Kühn in Berlin-Prenzlauer Berg von 1930. Zum anderen finden wir eine Josefsfigur. Diese Schnitzarbeit aus Holz, die das Hauptwerk der im Herbst 1931 geweihten St.-Josephs-Kapelle in Lindow von Wilhelm Fahlbusch ist, ist ein besonders eindrucksvolles Bild des Ziehvaters Jesu. Beide Werke wurden durch staatliche Förderung ermöglicht, sozusagen im Rahmen von eines Kunst-am-Bau-Programmes der Weimarer Republik.

Elisabeth Keimer (1889-1935)

Stammt aus Haselünne im Emsland. Dort wurde sie in eine Försterfamilie hineingeboren. Damit Sie Kunst machen und studieren konnte, versprach Sie Ihrem Vater zuvor etwas „ordentliches“ zu lernen. Sie studierte Jura in München und promovierte darin ebenfalls. Ab 1920 studierte sie ebendort Kunst und ging mit ihrem Mann, dem Maler Otto Dünkelsbühler nach Berlin. Dort fand sie Kontakt zu Carl Sonnenschein. Über den Grossstadtapostel erhielt Sie Kontakt zu Kardinal Frühwirth, gelangte nach Rom und wurde zur ersten Porträtistin des Papstes. Dadurch erhielt sie ein breites Medienecho, u.a. schrieb Sie im UHU berichte aus Rom.

Schließlich fertigte Sie zwei Fenster mit Maria und Jesu für die neue Christophoruskirche in Neukölln, vom Diözesanbaurat Kühn. Das erste Motiv zeigt eine Maria mit Kind, Christus kommt in die Welt. Das zweite behandelt das Pietá-Motiv, Maria mit dem Leichnam ihres gekreuzigten Sohns.

Überdies kam Sie in Kontakt zu Herrmann Göring. Für Ihn gestaltete sie Fenster mit Jagdmotiven für seine (Jagd-)häuser außerdem Glasbilder für die Marienkapelle (!) des Reichsministers und preußischen Ministerpräsidenten. Sie starb auf dem Weg nach Hause bei einem Autounfall.

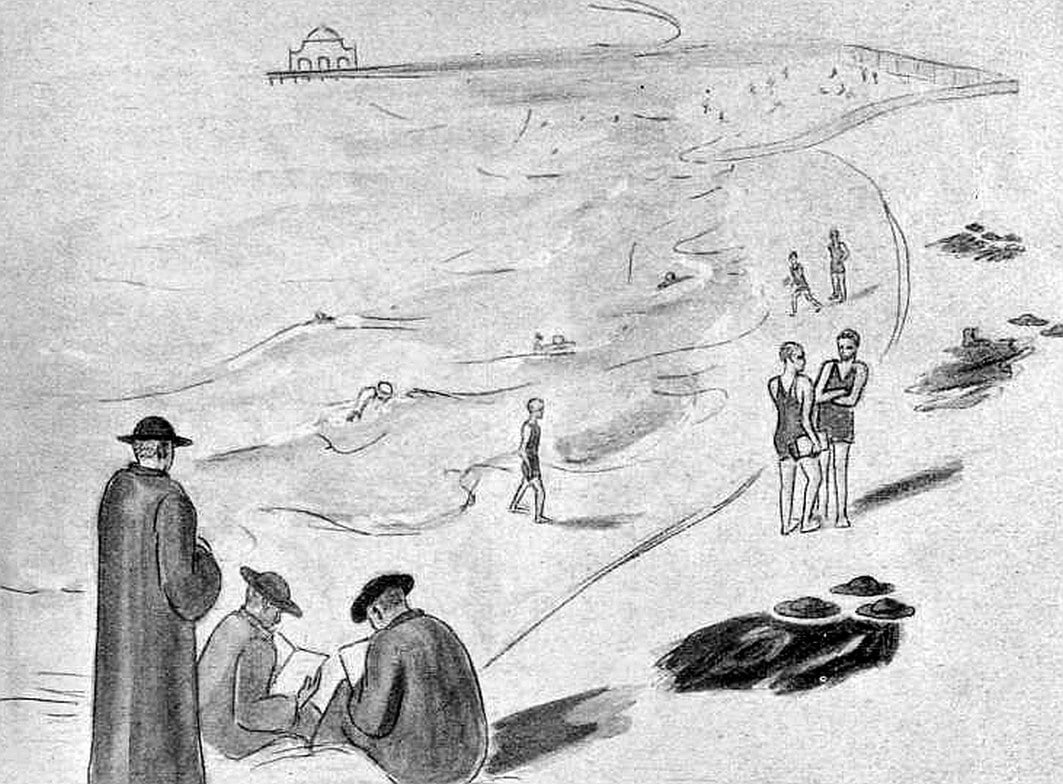

Jenny Wiegmann (1895-1969)

Jenny Wiegmann kam aufgrund ihres damaligen Ehemanns Berthold Müller (aus) Oerlinghausen nach Berlin und ebenso an den Kreis Katholischer Künstler. Bevor sie 1933 den italienischen Künstler Gabriele Mucchi heiratete fertigte Sie nachweislich zwei Werke in Berlin. Zum einen einen Taufstein für die Dominikanerinnenkirche St. Maria Viktoria in Berlin-Mitte, die 1938 aus baulichen Mängel geschlossen wurde sowie im Rahmen der Zusammenarbeit mit ihrem Ersten Mann mindestens ein Relief in Hl. Geist, Berlin-Westend. Jenny Wiegmann arbeitet nach der zweiten Heirat in Ost-Berlin und Mailand. In Italien finden Sich ebensfalls Werke von ihr, dort als Genni Mucchi-Wiegmann. Sie stirbt 1969 im Klinikum Berlin-Buch.

Q: Die Christliche Kunst, 28. Jahrgang, 1930/31, S. 88.

Zusammenfassung

Die drei hier kurz vorgestellten drei Künstlerinnen zählten alle zu der weiblichen Avantgard der christlichen Kunst, alle waren sie im Kontakt mit Carl Sonnenschein und wurden von ihm und seinem Kreis gefördert. Alle haben sehr starke ausdrucksvolle Arbeiten für die Kirche geschaffen. Es sind Preziosen der Diasporakirchenkunst! Rathleff-Keilmann und Keimer starben frühzeitig, somit bliebt ihnen der Schrecken der Nazizeit erspart. Die dritte lebte und wirkte schließlich im sozialistischen Teil Deutschlands. Bei allen drei Damen sind ihre kirchlichen Aufträge nahezu unbekannt. Dabei lohnt es sehr sich mit der Genese der christlichen und dezidiert katholischen Moderne in Berlin auseinanderzusetzen. Einiges mehr dazu erfahren sie im nächsten Wichmannjahrbuch. Weitere Künstlerinnen werde ich vorher wahrscheinlich hier vorstellen. Ganz klar ist: Der Einfluss von Frauen ist auch aus der religiösen Kunst nicht wegzudenken!

Weiterleitungen zu den katholischen Künstlerinnen

Seiten zu Rathleff-Keilmann:

Englisch

http://usdine.free.fr/keilmanharrietellen.html

Wiki-Beitrag

https://de.wikipedia.org/wiki/Harriet_Ellen_Siderovna_von_Rathlef-Keilmann

Über Elisabeth Keimer

https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Keimer

Links zu Jenny Wiegmann

https://de.wikipedia.org/wiki/Jenny_Mucchi-Wiegmann

One comment