- Stats: 978 0 1

- Author: Konstantin Manthey

- Posted: 28 September, 2025

- Category: Kirchenporträts

Mariä Himmelfahrt, Güstrow, 1929

Maria Himmelfahrt ist die erste katholische Kirche nach der Reformation in der mecklenburgischen ehemaligen Residenzstadt Güstrow. Heute leben dort gut 30.000 Menschen. Damit ist sie die siebgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Selbst kreisfrei ist dort der Sitz des Landkreises Rostock. Interessanterweise muss es Güstrow schon um 1100 gegeben haben. Da damals Otto von Bamberg zwei Priester dorthin entsandte. Zur Stadtgründung nach Schweriner Recht kam es dann im frühen 13. Jahrhundert. Seitdem entwickelt sich Güstrow gut katholisch. Der Dom St. Maria, St. Johannes Evangelista und St. Cäcilia wurde um 1250 als Kollegiatstift der Augustiner Chorherren errichtet. Anscheinend kommt der Begriff Dom durch die nachreformatorischen Herrschaften in Güstrow auf. In Hinblick auf die Stadt liegt die um 1300 entstandene Pfarrkirche am Markt zentraler. Dorthin kam die Reformation zuerst. Denn die Herzöge überließen den Sakralbau den Lutherischen bereits 1534. Die letzte katholische Messe im Dom gab es ca. 20 Jahre später.

Nach der Reformation

Nun war Güstrow evangelisch. Die Fürsten gingen und die Bürger stärkten ihre Macht. In der Zeit der napoleonischen Besetzung machten sich Truppen, 1813, von Güstrow aus auf den Weg, um Mecklenburg zu befreien. Ebenso wurde dort 1848 eine eigene Verfassungsversammlung abgehalten, die jedoch folgenlos blieb. Mit der Industrialisierung kam die Eisenbahn, ein Gaswerk entstand, eine Telegrafenstation usw. Weitere Gewerbe und Fabriken entstanden. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde, währen der November-Progrome die Synagoge von 1829 niedergebrannt und schließlich abgetragen. Während der DDR-Zeit war Güstrow ein Zentrum des Landmaschinenbaus, der Holzverarbeitung (Türen, Möbel) und Zuckerherstellung. 1981 besuchte Helmut Schmidt die Stadt. Das Programm war eine große Inszenierung. Dennoch war der Besuch des Domes und der berühmten Figur „der Schwebende“ von Ernst Barlach ein wichtiges Zeichen für die kirchliche Widerstandsbewegung. Vor allem in der evangelischen Gemeinde gab es aktive Bürgerrechtsgruppen.

Die katholische Gemeinde in Güstrow

Ende des 19. Jahrhunderts gab es schließlich wieder Katholiken in der Stadt. Diese fragten beim zuständigen Pfarrer in Rostock an: „Ob er denn nicht regelmäßig Gottesdienst in Güstrow halten könne?“, Pfr. Brinkwirth soll geantwortet habe: „wenn sie zwölf Katholiken zusammenbrächten, so wolle er einen Gottesdienst in Güstrow halten“. (Q: katholische-kirche-guestrow.de, 21.9.25)

Q: Gemeinde Mariä Himmelfahrt

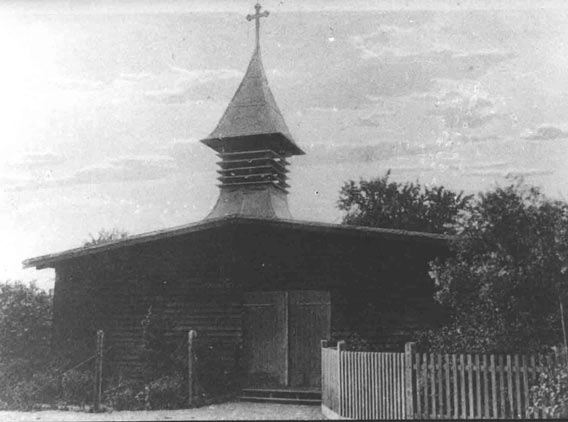

Ab 1891 erhielt die Gemeinde einen Klassenraum. Nun wurde die notwendige Ausstattung besorgt. Erst 1903 wurde erlaubt, dass die Katholiken ihre Religion auch öffentlich ausüben dürfen. Daraus erwuchs der Wunsch eine Kirche zu errichten. Erste Schritte zur Gemeindegründung begannen mit der Einrichtung eines eigenen Kirchenvorstand 1911. Während des Ersten Weltkriegs entstand ein Kriegsgefangenen Lager in Güstrow. Die Insassenzahl wuchs, so dass für die Seelsorge alsbald ein eigener Militärgeistlicher entsandt wurde, der auch die Zivilgemeinde mitbetreute. Auf dem Gelände es Lager entstand eine Kapellenbaracke mit kleinen Glockenträger, darin eine vom Bonifatiusverein ausgeliehene Glocke. Beide Baracke und Glocke spielten später für die Gemeinde eine Rolle, die eine bis 1929 als Notkirche, die andere als erste Glocke bis 2014.

Q: Gemeinde Mariä Himmelfahrt

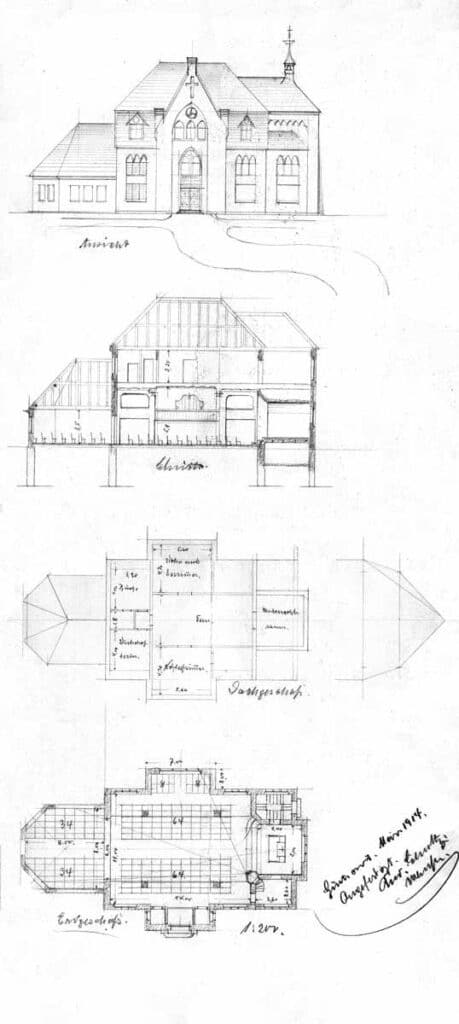

Erst Pläne für einen Kirchenbau

Zwar gab es bereits 1914 erste Baupläne, doch war mit dem Kriegsbeginn nicht mehr an eine Ausführung zu denken. Im April 1919 wurde dann der Gottesdienstraum in der Mädchenschule gekündigt. So dass man zwischenzeitlich im Saal der Domgemeinde unterkam. Im Dezember 1919 wurde auf dem bereits vor dem Krieg gekauften Grundstück außerhalb der historischen Altstadt, in der Grünen Straße, die ehemalige Lagerkapelle des Gefangenenlagers eingeweiht.

Q: Gemeinde Mariä Himmelfahrt

Im Frühjahr 1920 kam der erste eigene Geistliche der Vikar Hemestaat aus Rostock. Er wurde festlich in der Notkapelle begrüßt, zudem war der Geistliche kein Fremder, hatte der doch bereits zuvor die Gemeinde betreut. Nun wurde ein neuer Seelsorgebezirk aus der Rostocker Pfarrei abgetrennt, dazu zählten auf großer Fläche die drei Städte Güstrow, Bützow und Krakow, sowie 168 weitere Ortschaften. Also kam vier Jahre später ein Hilfsgeistlicher hinzu.

Die Baugeschichte der Kirche

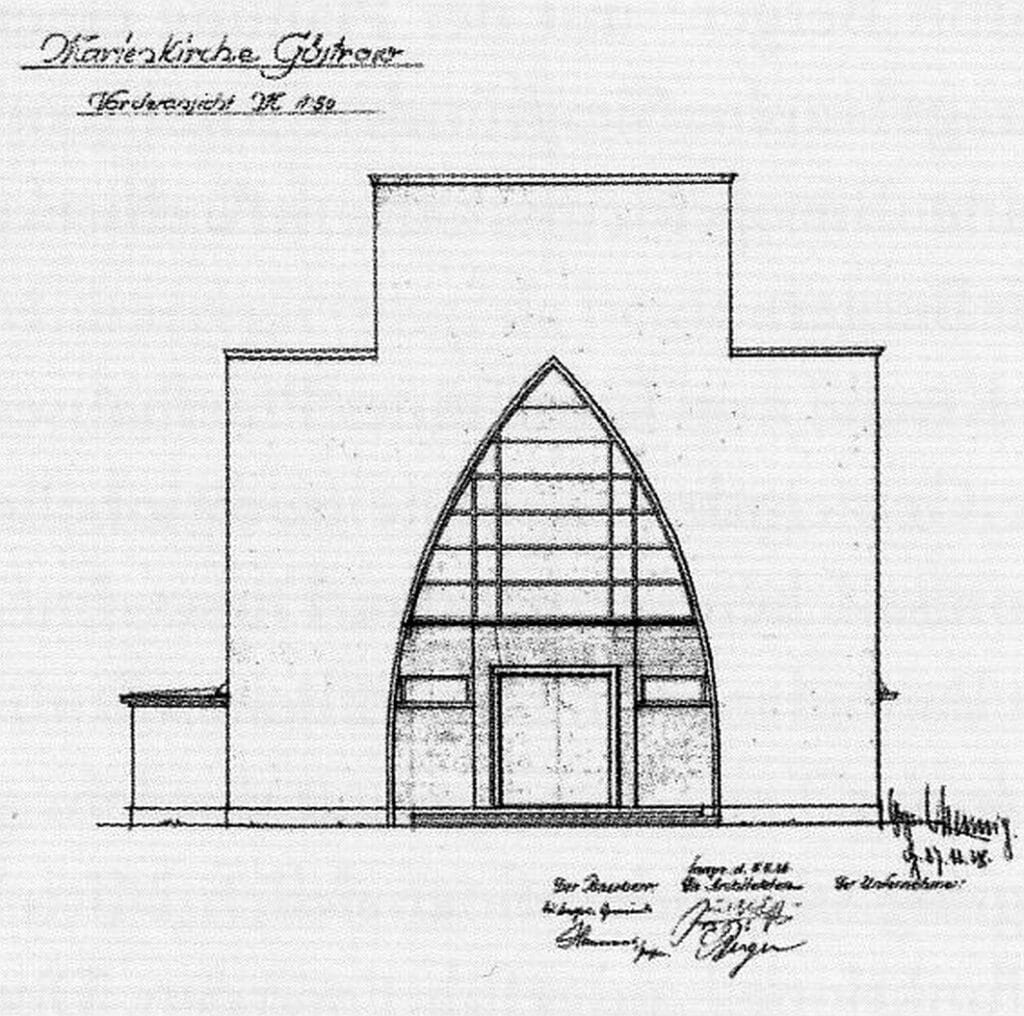

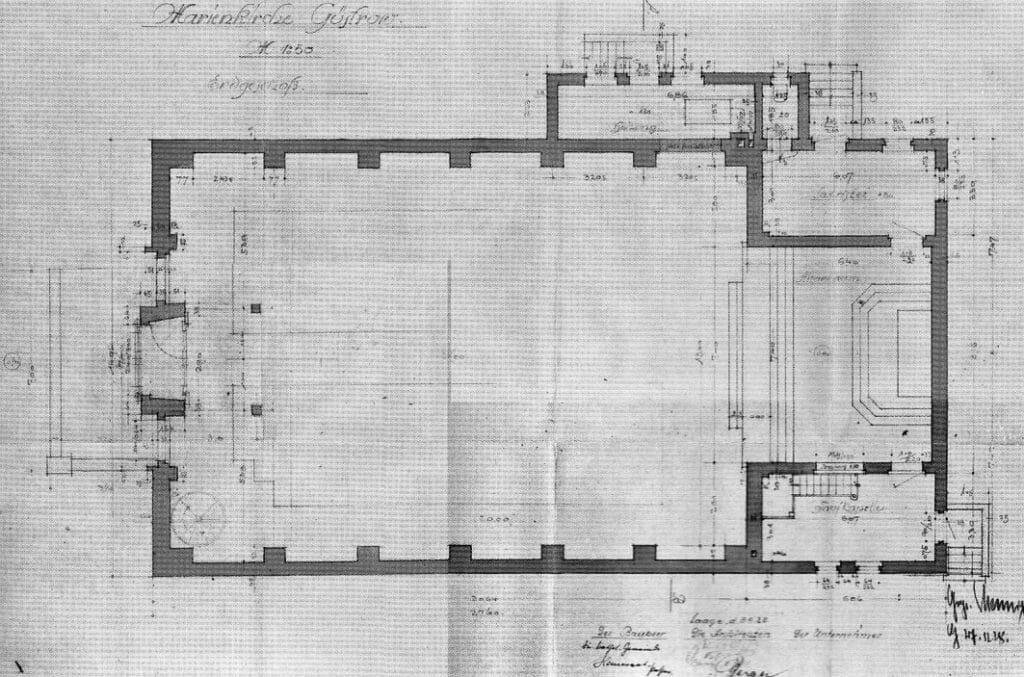

Kaum gab es eine feste Gemeindestruktur kam das Kirchbauprojekt wieder auf. Der Baumeister und Katholik Anton Berger lieferte verschiedene Vorentwürfe, schließlich kam 1928 eine Firma mit dem Architekten Paul Korff (1875-1945) aus Laage zustande. Diese sollte den Kirchenbau planen und das Bauvorhaben leiten. Mit Korff gewann man einen erfahrenen Architekten, der vor allem öffentliche Bauten und Wohnhäuser projektierte.

Ein erster Plan von 1928 sah eine zurückliegende Kirche mit massivem Westwerk und Turm vor. Davor waren die Gemeindebauten angedacht. Die dreischiffige Kirche mit den Nebenbauten war ein zu ambitioniertes Projekt. Zudem war man auf Fördermittel angewiesen. Diese sollten vom Bonifatius-Verein in Paderborn kommen. Dort hatte man jedoch eine strenge und sparsame Baubetreuung durch den Architekten Max Sonnen etabliert. Daher war ein teurer Turmbau ebenso wenig möglich, wie die Nutzung einer anderen Dachart.

Q: Gemeinde Mariä Himmelfahrt

Nachdem diese Voraussetzungen klar waren, ging der Bau zügig voran. Innerhalb des Jahres 1929 entstand die neue Kirche (Grundstein: Mai, Weihe: 25. August, Mariä Himmelfahrt, 1929). Zurückgesetzt, damit später weitere Gemeindebauten entstehen konnten, wuchs hinter der Notkirche die neue empor. 1938 folgte ein erstes Gemeindehaus von Korff, in den 1990er entstand dafür ein neues Gemeindehaus. 1977 kam ein neues Schwestern- und Pfarrhaus direkt an der Straße hinzu. Somit ist ein kleiner katholischer Hof entstanden.

Die Kirche Mariä Himmelfahrt

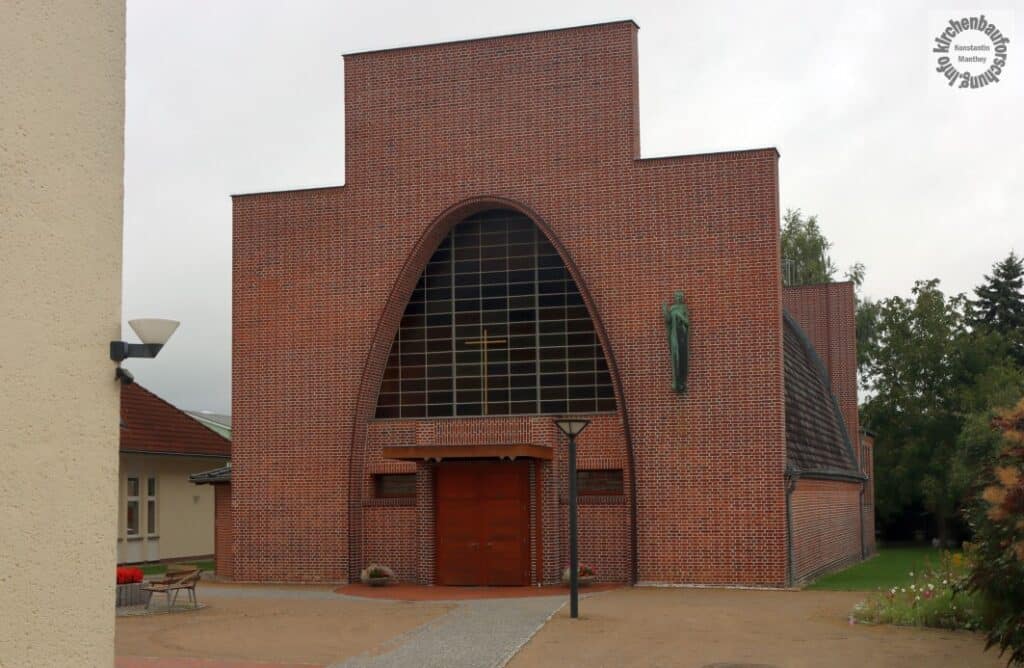

Schon bei der Annäherung durch eine typische vorstädtische Wohnstraße ist das Erste, was hinter der breiten Grundstückseinfahrt in den Blick gerät, die markante Bachsteinfassade der Kirche in zweiter Reihe. Paul Korff und Anton Berger habe dort einen expressiv-modernen Hingucker geschaffen. Zwar ohne Turm fordert der markante Stufengiebel mit seiner parabelförmigen Portalanlage den gebührenden Respekt ein.

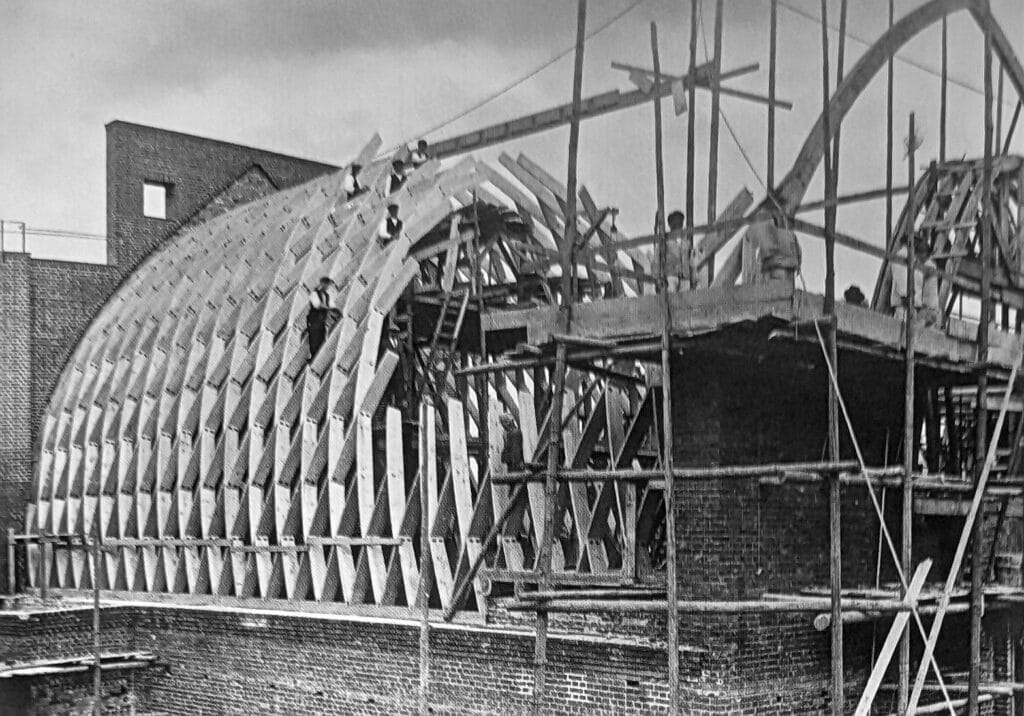

Das besondere Dach – Zollinger Lamellendach

Durch den seitlichen Zugang fällt die besondere Dachform auf. Es handelt sich um eine Lamellendach der Zollinger Bauart. Der Merseburger Stadtbaurat Friedrich Zollinger, hatte seine Erfindung 1921 patentieren lassen. Somit stand eine günstige Bedachung im Baukastensystem zur Verfügung. Jedoch gab es daran auch Kritik, da die billige Grundform eine sehr raumprägende Form und Deckenansicht mit sich brachte. Zudem gab es Probleme beim Aufbau durch unerfahrene Firmen. Weswegen bis auf eine Kirche im Bistum Berlin, in Gollnow, Ostbrandenburg, dort kein solcher Bau entstand. Carl Kühn ging sogar so weit, eigene gleichgünstige Dachformen dem entgegenzusetzen. Zwar war man beim Bonifatiusverein vom Zollinger-Lamellendach für zu fördernde Diasporakirche überzeugt, jedoch ließ man die Berliner gewähren. Bis schließlich in der Zeit des Nationalsozialismus solche modernen Formen nicht mehr gebaut werden konnten.

Beschreibung von Mariä Himmelfahrt

Dabei setzte der Architekt Paul Korff die Vorgaben kreativ. In Kombination mit der markanten Dachform und dem dunkelroten Backstein entstand eine moderne Reminiszenz an die norddeutsche Backsteingotik der Umgebung und bei den Kirchen der Stadt Güstrow. In Ihrer schlichten Turmlosen Art könnte man sogar Ähnlichkeiten zur Getruden-Kapelle aus dem 15. Jahrhundert in der Nachbarschaft erkennen.

Bei Mariä Himmelfahrt überrascht beim Umgehen auch der Aufbau. Der vom Zollingerdach überspannte Kirchsaal wird durch zwei markante Stufengiebelscheiben eingegrenzt. Die nördliche beim Chorraum ist zudem der Glockenträger.

Die südliche als Fassade mit großem Fenster und Parabel gestaltet. Im Norden schließ jedoch ein eingezogener, eckiger Hochchor mit großen Fenstern, Flachdach und Balkendecke an. Die Seitenwände hingegen sind fensterlos. Im Westen gibt es nun auf ganzer Länge Anbauten. Zuletzt kam 2009 ein Beichtraum hinzu. Nur die Ostseite bietet dafür die beeindruckende Längenansicht.

Q: Gemeinde Mariä Himmelfahrt

Betritt man den Innenraum gelangen Besucher durch den Windfang unter die Holzempore. Es duftet nach altem Holz. Erst mit dem Schritt zum Altar hin, entdeckt man die weite des nach Innen sichtbaren Rautennetzes des Dachs aus grob gehobelten Brettern. Eine Art gotisches Netzgewölbe überspannt den Saal und erhält durch das Südfenster ausreichend Licht. Während die Bänke in der unbelichteten Sockelzone, wie eine Art irdischer Bereich wirken.

Zum Altar hin entsteht daher eine gewisse Dramaturgie. Diese schließt in einem großen, bauzeitlichen, filigranen und goldenen Kreuz ab. Beleuchtet von beiden Seiten fließt das Licht die roten Wände entlang. Die teilweise erhaltene, an den Bögen vergoldete Hochaltaranlage aus grauem Stein verstärken diesen Eindruck. Zwischen 2010 und 13 gab es umfassende Sanierungen außen und innen.

Kunstwerke und Ausstattungsstücke in Mariä Himmelfahrt Güstrow

Zuerst begrüßt den Besucher außen an der Fassade eine Marienfigur. Es ist die zum Himmelfahrende Jungfrau dargestellt. Dis Galvanoplastik ist nach einem Entwurf des Osnabrücker Bildhauers Ludwig Nolde (1888-1958) 1938 an die Kirche gekommen.

Auffällig sind die großen Fenster. Vor allem das Parabelbogenfenster über der Empore besticht durch seine Form und Helligkeit. Zudem sind dort wir im Altarraum farbige Einzelscheiben zusammengefügt. Dies erscheint wahllos ist jedoch durchdacht. Es gibt Hinweise, dass Ernst Barlach seinen Schwager den Glaskünstler Karl Muggly (1884-1957) auf das Projekt hinwies und diese gemeinsam mit der Westfälischen Kunstanstalt für Glasmalerei und Kunstverglasung von Otto Peters das Projekt umsetzte. Zudem sind Ähnlichkeiten zu den einstigen Muggly-Fenstern im Dom erkennbar, die einst den Schwebenden beleuchteten.

Der heutige Volksaltar ist die nach vorne versetzter Mensa des Hochaltars aus Kunststein. An der Fehlstelle der Hochaltaranlage sind die Kommunionbanktüren eingelassen. Filigrane vergoldete Gitter, die neben schwebenden Engeln eucharistische Symbole zeigen. Die Tabernakeltüren sind jedoch 1965 hinzugekommen, anstatt Alpha und Omega zeigt das Türrelief nun die Verkündigungsszene.

Die gemauerten Seitenaltäre an der Chorwand sind Maria und Josef geweiht. Beide Figuren stammen aus der Notkirche und waren Geschenke der Muttergemeinde in Rostock. Sie stammen wohl ebenfalls von Nolde und müssen demnach vor 1919 entstanden sein. Die aktuelle Farbfassung der Figuren ist farbenfroh und durchbricht die zurückhaltende Gesamtwirkung des Altarraums.

Zudem sind seit 2011 zwei Ambonen vor der Treppenanlage des Hochaltars aufgestellt. Für die Podeste wurden u.a. die Steine der damals abgetragenen Kommunionbank verwand. Die Holzpulte weisen parabelartige Einschnitte auf, die sich ebenfalls bei den Sedilien finden. Damit wird die Parabelform des Chorbogens und des Portals aufgenommen. Meiner Meinung nach stimmen dabei die Proportionen nicht ganz.

Ebenso ist die bauzeitliche Kanzel in der Mitte der westlichen Kirchenwand bemerkenswert. Sie hat eine Kelchform mit Strebewerk und ist aus Backstein gemauert. Ihr Standort hatte sicherlich nicht nur akustische Gründe, von dort wird man auch deutlich weniger durch das helle Südfenster geblendet.

Unter der Empore finden wir Holzfiguren (Gruppe mit dem Hl. Konrad und Antonius mit Kind) vom Berliner Bildhauer Paul Dierkes (1907-1968) sowie eine Darstellung der Hl. Beatrix einer antiken Märtyrerin. Diese stammt vom Güstrower Altpastor Hans Naczenski. Ebenso wie die als Abguss an dem Evangelienambo angebrachte Figur des auferstehenden Christus’’. Schließlich sei noch die Orgel der Firma Böhm aus Gotha erwähnt. Sie kam endlich 1987 auf die Empore und fügt sich gekonnt in den Raum ein, ohne das Fenster in seiner breiten Wirkung zu beeinträchtigen.

Würdigung der Kirche Mariä Himmelfahrt

Diese Kirche ist beeindruckend. Trotz einfacher Mittel ist die Modernität des Entwurfs von außen ablesbar. Im Inneren begegnet dem Besucher eine warme, behütende Kirche. Ein Raum der Gottesbegegnung und Gemeinschaft in Geborgenheit. Sicherlich ist dies ein weniger nach außen offener Bauart. Ein Rückzugsort für die Diasporagemeinde von Güstrow. Zwar finde ich die seit 2011 hinzugekommenen Holzausstattungen im Altarraum, mit der zu langen oder zu gestauchten Parabel etwas zu viel des Guten. Das ist jedoch reine Geschmackssache. Es lohnt sich etwas ab von der historischen Altstadt diese Kirche anzuschauen. Sie ist tagsüber offen, sodass man zumindest bis an das Gitter herantreten kann. Zudem ist vormittags das Pfarrbüro geöffnet.

Weiterführendes

Seiten der Gemeinde in Güstrow mit ausführlicher Geschichte und historischen Abbildungen:

https://www.katholische-kirche-guestrow.de/

Die Kirche bei der Straße der Moderne:

https://strasse-der-moderne.de/kirchen/guestrow-mariae-himmelfahrt/

Seite der neuen Großpfarrei:

https://www.katholisch-mv.de/

Wiki-Eintrag zum Architekten Paul Korff:

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Korff

Buch zu Paul Korff, hier auf den Verlagsseiten:

https://www.lukasverlag.com/programm/titel/paul-korff.html

Andere Kirchen der Zeit auf kirchenbauforschung.info

One comment